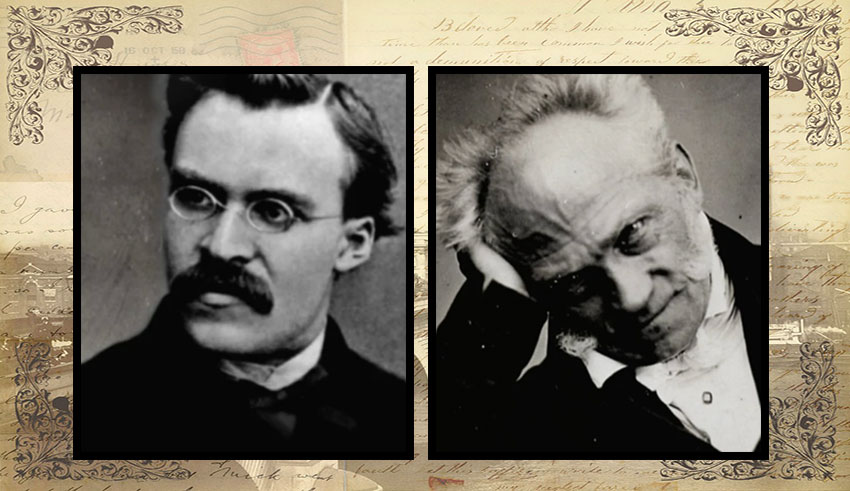

Dans l’approche de la tragédie grecque, le nom de Nietzsche est incontournable. Mais il faut rappeler que c’est l’esthétique de Schopenhauer qui le met sur la voie… Dans ce dialogue, nos trois amis que sont le philosophe, le poète et le médecin mènent l’enquête en suivant un fil qui a tendance à passer inaperçu pour le lecteur des récits : la musique.

Ph : Où en sommes-nous de nos discussions sur la tragédie ? La question avait été posée la dernière fois de savoir quel lien pouvait être fait entre l’approche éthique telle que proposée par l’Américaine Martha Nussbaum et l’approche que défend Nietzsche selon laquelle la dimension morale est secondaire, et n’accède justement au premier plan qu’à la faveur d’un processus de décadence. Ce qui peut rejoindre une conception dont l’étymologie servirait de base. Puisque le mot «tragédie» traduit en grec, le «chant du bouc», et que le bouc renvoie à son tour, de façon symbolique, à cette partie indomptée de la nature humaine, dont les dionysies constituent en quelque sorte une célébration…

Md : Je dois avouer que le lien entre théâtre et culte du dieu Dionysos m’a toujours paru énigmatique. Notre philosophe allemand a fait du couple Apollon-Dionysos le secret de l’art tragique, tout en accordant au second dieu une certaine prépondérance, mais il est vrai que la langue grecque tend à lui donner raison, ainsi que l’histoire. La tragédie était en effet un spectacle à caractère religieux, qui avait lieu dans le cadre des dionysies.

Po : S’appuyant sur ces éléments, Nietzsche insiste sur le côté musical de la célébration, en minorant le rôle du texte. Il défend de cette façon la version ancienne de la tragédie, qui nous est en grande partie inconnue, puisque nous n’avons gardé que les écrits, à l’exclusion de la partie sonore. Mais on sent bien quand un texte sert de support au chant et quand, au contraire, sa place réduit le chant du chœur à la fonction de simple accompagnement par rapport au récit.

Ph : Oui. Et c’est pour ça que Nietzsche établit une différence entre Eschyle et Sophocle d’une part, Euripide d’autre part. Il devine, des premiers au second, cette inversion de l’ordre hiérarchique entre musique et texte. Il se fie en même temps au jugement de certains Grecs de l’époque, en particulier Aristophane, qui vouait apparemment une égale méfiance envers Socrate et envers Euripide, auxquels il réserve deux méchantes pièces : les Nuées pour le premier, les Grenouilles pour le second. Nietzsche le rejoint d’ailleurs à propos de l’un et l’autre personnage : de son point de vue, ils représentent la figure de la dégénérescence de la culture grecque à travers le primat accordé au raisonnement, au détriment de la «vie». On voit par là que la comparaison que nous faisions l’autre jour entre Euripide et Jean Racine autour de leur pièce Andromaque ne suffit pas pour établir une ligne de partage claire qui mettrait d’un côté la tragédie grecque et, d’un autre, celle des périodes plus tardives où le modèle grec est comme repris, recyclé, mais en même temps vidé à quelque degré de sa substance. Pour Nietzsche en tout cas, la ligne qui sépare l’avant de l’après décadence remonte à la période grecque elle-même.

Md : Mais que peut encore avoir à nous dire une tragédie dont le seul propos est musical ou, disons : dont le propos est essentiellement musical ?

Ph : Lorsque Nietzsche écrit sa Naissance de la Tragédie, il est encore sous l’influence de Schopenhauer. C’est-à-dire, en particulier, de cette idée que c’est par la musique que se dit le monde : le vrai monde qui est Volonté, et non Représentation. Je m’explique. En disciple de Kant, Schopenhauer affirme que tout ce qui est saisi par le concept demeure au niveau superficiel du phénomène. La «chose en soi», qui se situe au-delà de ce que nous sommes capables de nous représenter à partir de nos sens, nous échappe, elle. Telle est la position du criticisme kantien. Mais Schopenhauer va s’emparer de l’esthétique de Kant, qui porte sur le monde sensible du point de vue de son harmonie, pour lui conférer une fonction de vérité quant à l’être, quant à l’absolu. Autrement dit, là où le concept parvient à ses limites face à la chose en soi, l’art a le pouvoir, lui, de s’en faire l’écho. En fait, ce qui intéresse surtout Schopenhauer dans cette esthétique, c’est la partie que Kant consacre au sublime. Dans l’expérience qu’on a de la nature du point de vue de notre sensibilité, il y a l’harmonie de ses parties qui correspond au beau, et il y a autre chose, qui correspond à l’écart infini qu’on éprouve entre la grandeur de la nature et notre fragilité de sujets, d’êtres finis. La nature se révèle à nous, dans ces moments, non pas comme «belle», mais comme «sublime». Les deux notions renvoient à des expériences très différentes. Dans un cas, le sujet contemple sereinement et en pleine possession de ses moyens intellectuels pour émettre un jugement – qui est un «jugement de goût», selon la terminologie kantienne. Dans l’autre, ce qui se donne au sujet est reçu par ce dernier dans un état qui se caractérise par la perte de ses moyens. C’est troublée que l’âme du sujet rencontre le sublime. Du point de vue de Schopenhauer, la notion de sublime, davantage encore que celle de beau, est celle par laquelle Kant se rapproche le plus de la chose en soi. C’est par le sublime qu’il devient possible de déchirer ce qu’il appelle le «voile de Maïa» en direction de la vérité de l’être. Vérité qui, pour lui, est le monde comme «volonté», ou comme «vouloir-vivre». Or c’est dans le langage de la musique que se dit le sublime, pas avec des mots ni avec des phrases qu’on aligne. De sorte que, en fin de compte, c’est la musique qui dit la vérité du monde…

Le jeune professeur de philologie qu’est Nietzsche, qui se penche sur le théâtre grecque dans le cadre de ses cours dans la ville de Bâle, ne manque pas de faire le lien entre ce qu’enseigne la métaphysique de Schopenhauer et la présence marquée du chant dans la tragédie. En particulier celle d’Eschyle. D’où il lui apparaît que le cœur de l’art tragique réside dans le… chœur. Ce chœur qui, en se lamentant sur le sort du héros, en pleurant les morts innocents, en déclamant son horreur du crime commis, ne fait en réalité que porter à l’écoute la souffrance du monde. Puisqu’il existe une sorte de solidarité entre le vouloir-vivre universel et la souffrance de la mort. Mais c’est sur ce point que Nietzsche se séparera plus tard de son maître, en opposant au pessimisme résigné de Schopenhauer son «pessimisme de la force».

Md : J’ai comme l’impression que ce primat accordé à la musique est ce qui va noyer l’individu dans le tout du monde, de sorte que sa souffrance ne sera plus vraiment à lui : elle sera celle de la totalité des êtres souffrants, dont il n’est lui-même que l’écho.

Ph : C’est vrai à ce stade, le tragique de l’individu renvoie au destin tragique du monde et de tous les êtres qui le peuplent. Mais Schopenhauer ne se résigne pas à la souffrance : il propose un remède. Ou un sédatif. A travers la figure du sage qui, en apaisant en lui-même la puissance secrète du vouloir-vivre, dompte aussi sa propre souffrance… Ce par quoi il se singularise dans le drame universel, c’est justement cet art de faire taire ses désirs. C’est par la capacité au renoncement que s’affirme la force des individualités.

Po : Mais Nietzsche ne va pas le suivre sur ce chemin…

Ph : Non, il ne le suivra pas. Et on peut penser que c’est sa fréquentation de l’art et de l’esprit helléniques qui le lui interdit. Nietzsche est marqué par l’idéal du héros tragique. Or ce héros ne cherche pas à fuir la souffrance. Par quoi l’individualité va-t-elle donc s’affirmer, si ce n’est pas par ce génie du désamorçage de la souffrance qui a les faveurs de Schopenhauer ? C’est là qu’il faut s’engager sur le chemin du sage nietzschéen qu’est Zarathoustra. Zarathoustra est en un sens l’antithèse du sage tel que le conçoit Schopenhauer : il ne cherche pas à calmer le vouloir-vivre, mais au contraire à l’exalter. Il ne cherche pas à échapper aux souffrances de l’existence, mais à les accepter. Et il ne fait pas que cela. C’est sans doute un élément dont les philosophes parlent peu : Nietzsche confère à cette posture héroïque de l’homme la charge de changer le monde, et pour cette raison il donne à son héros le nom d’un réformateur religieux.

Md : C’est vrai que, souvent, les gens ne s’interrogent pas sur le lien entre le personnage de l’œuvre philosophique de Nietzsche et le personnage historique qui a vécu il y a plus ou moins 3000 ans… Dont un de nos intellectuels, récemment disparu, signalait pour sa part sa parenté avec le prophète de l’islam.

Ph : Tu veux sans doute parler de Hichem Djaït, dans le livre qu’il a publié peu de temps avant sa mort ?

Md : Exactement. Il parle de Zoroastre comme d’un «prophète fondateur», si mes souvenirs sont bons, tout en l’opposant aux prophètes juifs, qu’il présente comme les «restaurateurs» d’une tradition.

Ph : Voilà… Fondateur ! Alors que Schopenhauer propose de sortir du monde, pour ainsi dire, Nietzsche – ou Zarathoustra – appelle à le refonder.

Po : Tu veux dire que l’individualité qui s’affirme ici le fait à travers le projet de recréer le monde, à l’image de Zarathoustra. Mais était-ce l’ambition du héros tragique chez les Grecs ? Je ne crois pas.

Ph : Nietzsche ne prétend pas coller au modèle grec et ne considère d’ailleurs pas que la chose soit souhaitable. Dès sa Naissance de la tragédie, il a cette idée qu’il formule en disant que les Grecs ont été comme des enfants, qui ont eu entre les mains un jouet – la tragédie – dont ils n’ont pas su prendre soin.

Md : Ce qui laisse donc entendre qu’avec lui l’expérience tragique, qu’il appelle aussi dionysienne du monde, n’est-ce pas, ne doit pas susciter la même réponse de la part de l’homme moderne. Ce qu’il suggère me paraît de loin plus audacieux. En même temps, je me demande si cette réponse ne finit pas par tourner le dos à ce qui fait l’essence du tragique. Ou, si on préfère, si cette expérience n’est pas sacrifiée sur l’autel de l’avènement du surhomme.

Ph : Le risque existe. On peut penser en effet que le surhomme nietzschéen, engagé dans son œuvre exaltante de refondation du monde, perd son aptitude à la compassion. C’est que forger l’avenir est chose virile, qui requiert une part d’insensibilité à la souffrance des hommes. Pour autant, le surhomme n’est pas une brute. Il y a chez lui une acceptation de la souffrance, aussi bien du monde tel que nous en héritons que du monde tel que nous avons à le bâtir, avec les sacrifices que cela exige donc, mais cela n’implique pas une perte de sensibilité à l’égard de la souffrance d’autrui…

Po : Toute la question réside dans ce qu’on entend par «acceptation de la souffrance». Qu’est-ce qui reste de la compassion dans cette posture héroïque de l’homme moderne ?

Ph : Il peut rester plus qu’on ne croit. Nous avons évoqué lors de notre dernière rencontre la personne de cette philosophe américaine – Martha Nussbaum – en relevant chez elle l’attention au thème de l’empathie à l’égard du héros. Une autre figure féminine de la pensée autour de la tragédie est la française Nicole Loraux. Elle a publié il y a une vingtaine d’années un livre dans lequel elle revient sur cette dimension musicale de la tragédie. Son titre est significatif : La voix endeuillée. Vous noterez la présence du «deuil», qui évoque plutôt l’idée d’abandon à la souffrance…

Md : Ce qui me paraît relever d’une plus grande fidélité à l’expérience du tragique, si on prend bien soin de distinguer le deuil dont il est question de tout sentimentalisme larmoyant, tel que nous en avons un exemple dans nos séries télévisées.

Ph : Oui, mais ce qui est à relever, c’est que cette Nicole Loraux ne renie en rien l’enseignement de Nietzsche : au contraire, elle s’en réclame. En revanche, elle s’en prend à quelqu’un comme Jean-Paul Sartre, à qui elle reproche de faire un usage politique de sa reprise des Troyennes d’Euripide : un usage qui occulte justement la «voix endeuillée» des Troyennes que sont Hécube et Andromaque.

Po : Je note pourtant que son choix d’une pièce d’Euripide pour illustrer l’essence de la tragédie grecque ne s’accorde pas avec les réserves acerbes que Nietzsche a exprimées au sujet de cet auteur grec.

Ph : Oui, il semble qu’elle ne le suive pas sur ce terrain. Mais ce que je retiens, c’est que le reproche qu’elle adresse à Sartre, elle ne l’adresse pas à Nietzsche. Nietzsche n’occulte pas la voix endeuillée : il la reçoit, la célèbre même, et c’est parce qu’il la célèbre qu’il en vient à appeler le règne du surhomme. Comme seul peut appeler la venue de l’aube celui qui a pénétré les profondeurs de la nuit.

Md : La beauté de la formule ne m’empêche pas de relancer mes questions. Je continue d’être tourmenté par cette image du surhomme, bâtisseur d’un nouveau monde, qui serait en même temps un homme sachant faire pleinement droit au deuil : j’y vois comme une incompatibilité psychologique.

Ph : Il y a une difficulté, indéniablement. Mais pas une impossibilité.

Md : Certes !

Po : Une autre question à poser porterait sur le cas d’Euripide. Dans le sillage de la spécialiste française, qui ne semble pas rejoindre Nietzsche dans l’idée qu’il s’agit d’un auteur décadent, on peut se demander s’il n’y a pas chez cet auteur une réflexion au sujet du héros tragique. Ce qui voudrait dire que, contrairement à ce que pensait Nietzsche là encore, les Grecs n’étaient pas à ce point des «enfants», comme il les en accuse. Je formule cette remarque en pensant à la pièce Héraclès, dont j’ai lu le texte récemment et en laquelle j’ai d’ailleurs cru deviner cette même ambition de rebâtir le monde, peut-être en lien avec la religion des Mystères… Ce que Nietzsche perçoit comme une perte de l’élément musical – aussi bien chez Euripide que chez Socrate -, correspondrait plutôt au passage, pour la tragédie, d’une référence ou d’une inspiration religieuse à une autre : du culte de Dionysos à celui de Déméter !

Ph : Ce passage peut-il s’effectuer sans que le spectacle tragique, en tant que moment festif de grande intensité, ne perde au moins une partie de son âme : telle est la question ! Mais il faudrait s’assurer d’abord qu’il est bien question d’un tel passage et, d’autre part, savoir en quoi consiste ce passage : qu’est-ce que le culte de Dionysos chez les Grecs, qu’est-ce d’autre part que le culte des Mystères d’Eleusis et qu’est-ce enfin que le passage de l’un à l’autre ?

Po : Ça s’impose en effet. Et c’est un chemin que, pour ma part, je suivrais volontiers. Avec cette indication préalable, que j’expose à votre attention, qui est que Socrate considérait qu’il faisait de la musique tout en se livrant à sa dialectique philosophique. Peut-être Euripide aussi, l’autre «décadent», se faisait-il une autre idée de la musique, une idée plus cérébrale, et que c’est ça qui a fait croire à Nietzsche qu’il était un simple auteur de récit, incapable de donner à l’élément musical la place qui est la sienne dans la célébration dionysiaque.